文献解读|Cell(45.5):青少年和年轻女性的宫颈阴道微生物组和沙眼衣原体的自然病史

✦ +

+

论文ID

原名:Cervicovaginal microbiome and natural history of Chlamydia trachomatis in adolescents and young women

译名:青少年和年轻女性的宫颈阴道微生物组和沙眼衣原体的自然病史

期刊:Cell

影响因子:45.5

发表时间:2025.01.11

DOI号:10.1016/j.cell.2024.12.011

背 景

沙眼衣原体(CT) 是最常见的细菌性性传播感染 (STI),2019 年全球病例超过 1.3 亿例,且在过去 40 年中发病率持续上升。大量病例对公共健康产生了严重影响,大约20 % 的感染妇女会出现后遗症—包括盆腔炎 (PID)、慢性盆腔痛、异位妊娠和不孕症—她们的新生儿会患上结膜炎和肺炎。此外,包括 CT 在内的所有新发性 STI 中有超过一半影响青少年和年轻人 (AYA),并且不同种族和族裔的 CT 感染率存在相当大的差异——黑人和西班牙裔 AYA 的感染率是非西班牙裔白人 AYA 的 5 倍。CT 的人口研究也存在社会经济和种族差异。因此,确定 CT 的风险因素对于采取干预措施降低发病率和减轻感染造成的公共卫生负担非常重要。

实验设计

结 果

01

发生 CT 感染的风险因素(感染前 t -1就诊)

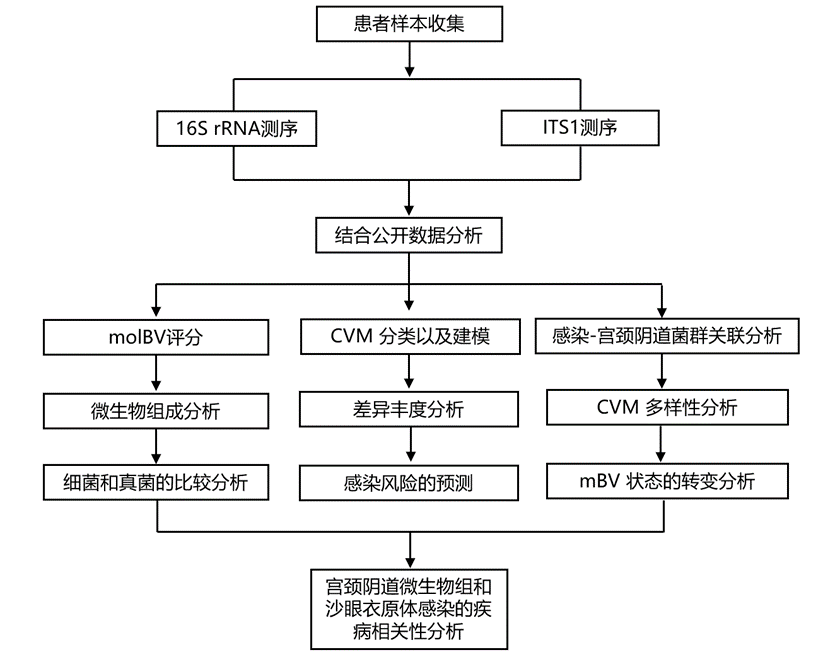

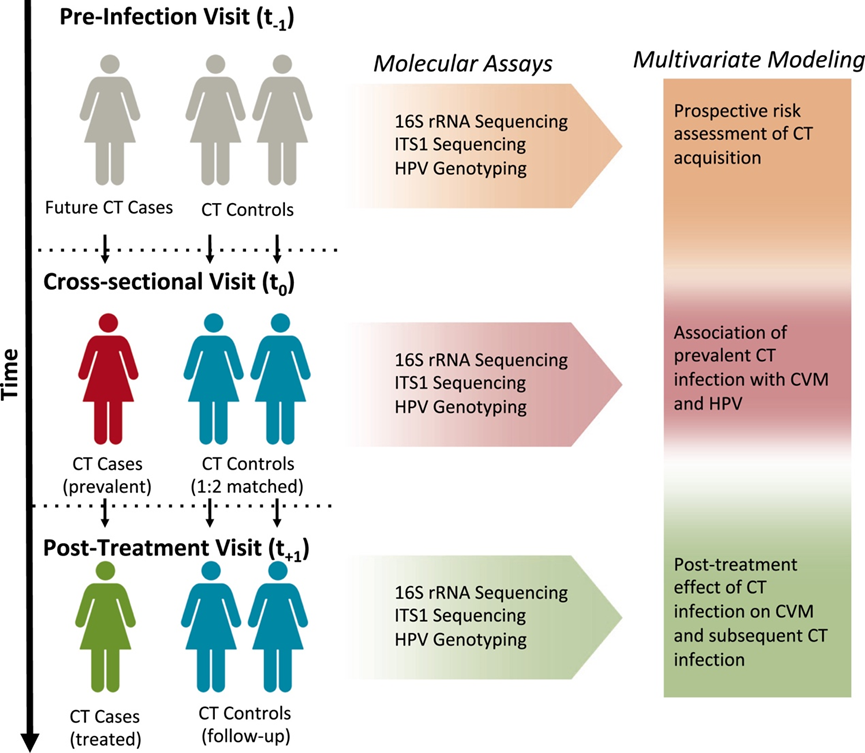

研究团队在一个大型临床社区开放动态队列研究中,采用嵌套病例对照设计,使用与年龄和 CT 病史相匹配的风险集抽样。为了研究宫颈阴道微生物群 (CVM)和 CT 之间的时间关联,他们收集了在 CT 感染(病例女性)前约 6 个月(t −1)、感染时(t 0)和治疗后 6 个月(t +1)的宫颈阴道样本并进行了16S rRNA 测序和ITS1 测序(图1)。

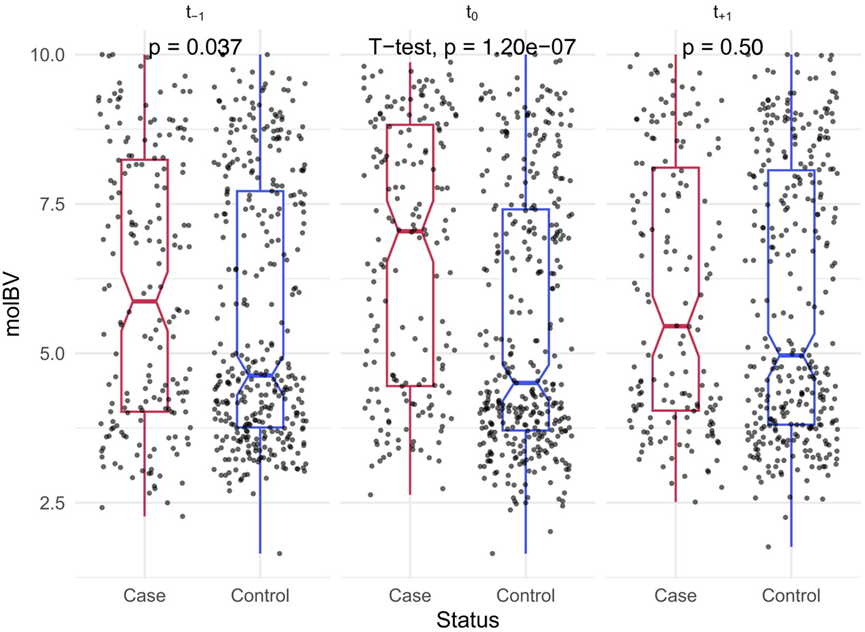

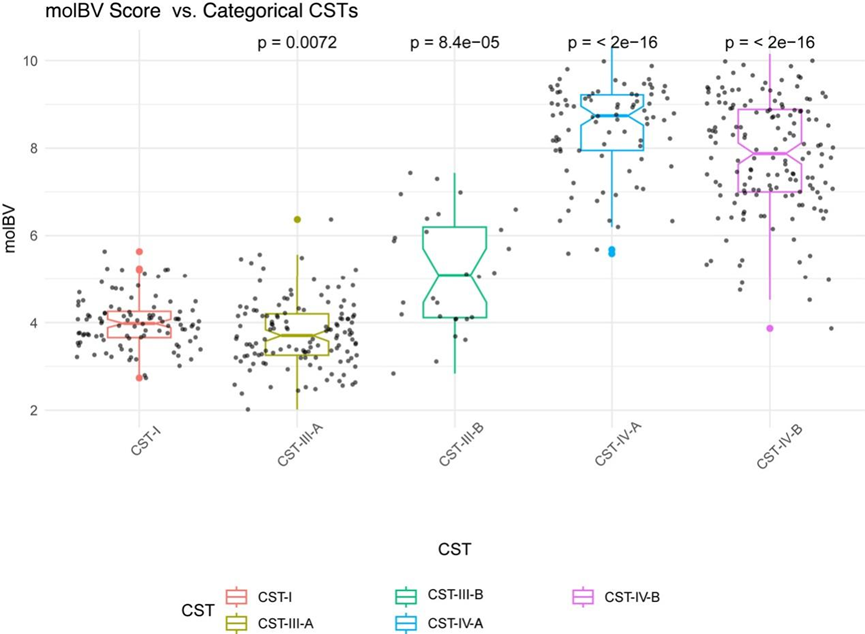

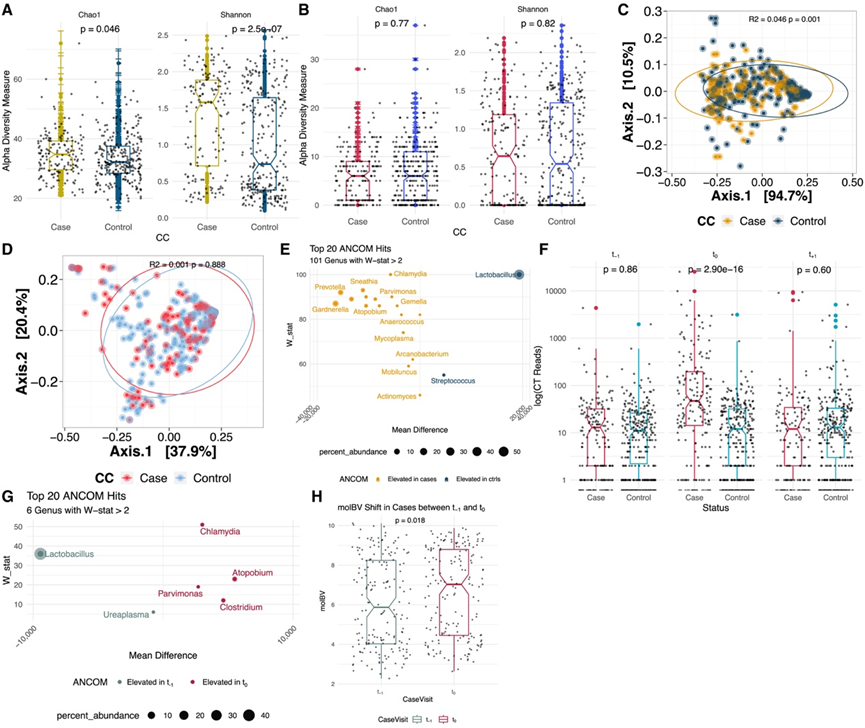

鉴于 BV 与 CT 之间的众所周知的关联,他们分析了mol BV评分(即使用molBV算法的 Nugent 样评分为 1-10)。他们使用了 CVM 的分子评估,因为它提供了细菌性阴道病(BV)的客观表征,而与参与者是否有细菌性阴道病 (BV)样症状无关。与对照组相比,在横断面 t0访视中,病例的估计平均(中位数) molBV评分较高(图 2)。有趣的是,在感染前的 t −1访视中,未来病例的molBV评分也有显著增加,但在治疗后的随访 t+1中没有增加,这表明 CVM 菌群失调可能是 CT 获得的风险因素。CST 的特征也显示出在事件 CT t 0访视和感染前t-1访视中病例与对照组之间的差异。

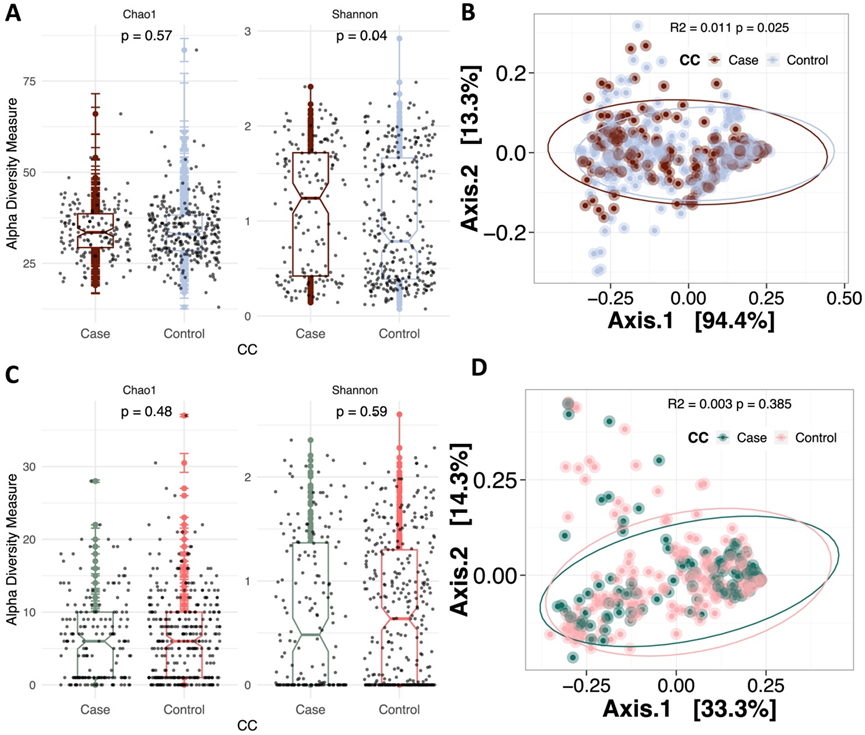

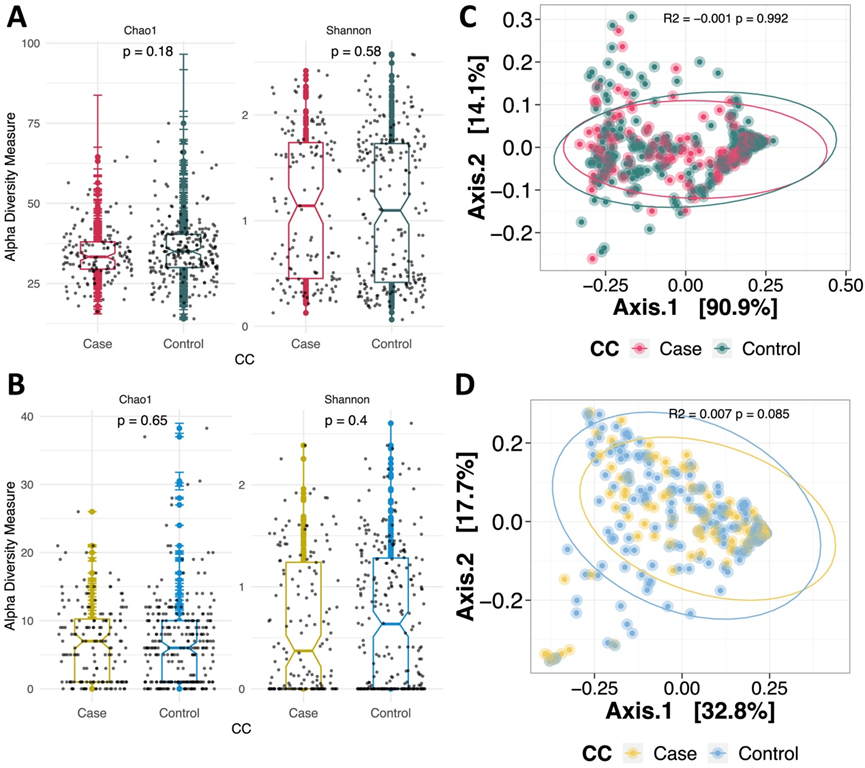

为了确定 CVM 中哪些特征是导致 CT 感染的风险因素,他们分析了微生物组的不同方面(图 2,图S1)。就 α 多样性而言,与对照组相比,AYA 女性在感染 CT 之前细菌的均匀性和丰富度显著升高(图S1 A)。同样,以 β 多样性衡量的细菌整体群落组成在感染 CT 之前也显示出显著差异(见图S1 B)。然而,真菌群落的多样性测量均与感染 CT 无关(图S1 C-D)。

识别出类似 BV的特征,例如微生物多样性增加和t −1访视时molBV评分升高(图 2),支持 BV 与 CT 预期风险(在 t0访视时检测到)之间的关联。为了进一步评估 BV 和发生 CT 的风险,他们使用了多变量条件逻辑回归和分子BV(mBV)的分类状态。 mBV(mBV 阳性、molBV评分 7–10)与 CT 的发展显著相关,而 mBV 中等也增加了 CT 的风险,但未达到统计学意义。没有证据表明 t−1 时高危人乳头瘤病毒 (HR-HPV) 感染是发生 CT 的独立风险因素。为了检验参与者的性行为通过 BV 导致随后发生 CT 感染的程度,他们进行了因果中介分析。中介分析结果显示,性风险行为评分 (SRBS)的差异与 CT 事件无关,BV 介导的 SRBS 与 SRBS 的潜在关联也不相关,这一结果可能是由于研究队列中性行为的同质性。

图1. 前瞻性 CT 自然史研究设计概述。

图2. CT 检测前、发生时和之后molBV评分的分布。

图S1. 发生 CT 感染前访视(visit t−1)的 CVM 多样性。

(A, C) CVM 中细菌和真菌成分的 α 多样性。(B, D) 使用主坐标分析 (PCoA) 图计算的 β 多样性。

02

使用 CST 和molBV对 CVM 进行分类(感染前 t-1访问)

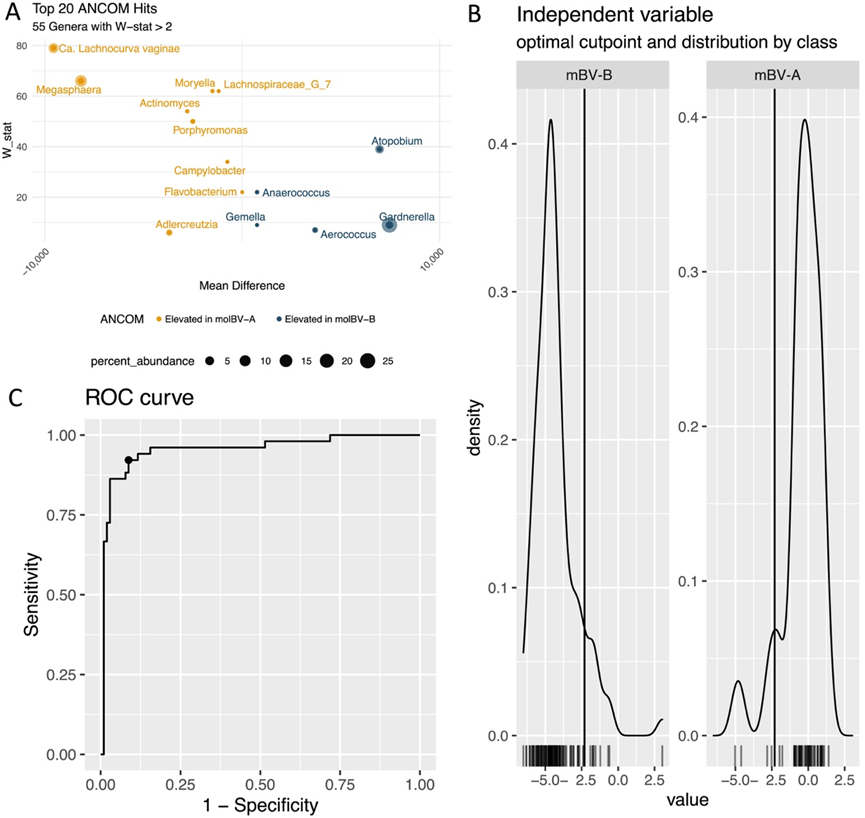

一种表征 CVM 的补充方法是使用 16S rRNA 扩增子测序来定义细菌宫颈阴道微生物组 CST。为了将 CST 纳入 Nugent 式 BV 临床框架中,他们首先比较了molBV评分与 CST 的分布,发现以乳酸杆菌为主的 CST 显示出持续较低的molBV评分,而 mBV 阳性(即molBV 7-10)主要限于 CST-IV-A 和 CST-IV-B(图 S2)。CST-IV-A 以Candidatus Lachnocurva vaginae (以前称为 BVAB1)种为特征,而 CST-IV-B 与Atopobium vaginae有关。30将 CST 建模为 CT 发病的风险因素,结果令人惊讶地显示,仅 CST-IV-A 显示出与 CT 发病的前瞻性关联,而 CST-IV-B 显示风险增加但未达到统计学意义。为了将 CST 定义纳入本研究的分类 mBV 分析中,他们将 t −1访问时的 mBV 阳性参与者归类为 mBV-A 亚型(如果他们同时患有 CST-IV-A)和 mBV-B 亚型(如果他们没有 CST-IV-A)。分析显示,只有感染 mBV-A 的参与者感染 CT 的风险显著增加。鉴于 mBV-A 显示感染 CT 的风险增加,他们使用微生物组成分析(ANCOM)进一步探讨了该 BV 亚型与 mBV-B 相比的特征。结果证实,Candidatus Lachnocurva vaginae是与 mBV-A 最相关的物种,该物种水平显示 mBV-A 分类的曲线下面积 (AUC) 为 0.93(图 S3)。对Candidatus Lachnocurva vaginae水平的直接分析显示,与 mBV-B 相比,Candidatus Lachnocurva vaginae中的 mBV-A增加了 33 倍。

图S2. 宫颈阴道 CST 类别中的 molBV评分分布。

图S3. mBV-A 与 mBV-B CVM 比较和使用Ca. Lachnocurva vaginae进行预测。

(A) 在 mBV-A 组和 mBV-B 组之间确定的差异丰度最高的 20 个属。(B) Ca. Lachnocurva vaginae的分布。(C) 使用Ca. Lachnocurva vaginae进行接收者操作特性 (ROC) 分析以识别 mBV-A 与 mBV-B。

03

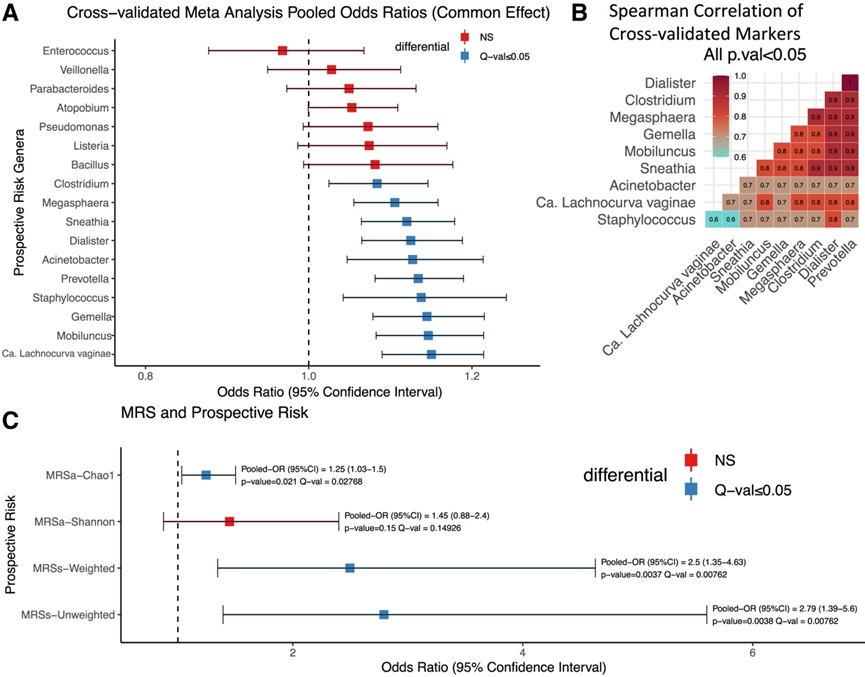

使用多种微生物风险评分预测 CT 感染风险(感染前 t -1就诊)

他们评估了单个分类群是否是 CT 发生的独立风险因素或多微生物群落的一部分。首先,他们使用 ANCOM 和 10 倍交叉验证进行了差异丰度分析。经过交叉验证,10 个分类群仍然是 CT 获得的重要标志,其中包括Candidatus Lachnocurva vaginae、Prevotella、Megasphaera和Clostridium以及其他 BV 相关细菌。矩阵分析表明这些分类群属于微生物网络,因为它们高度相关(图 3A-B)。为了进一步研究这些分类群与 CT 风险之间的总体关系,他们采用了微生物风险评分(MRS)(类似于多基因风险评分)。MRS 风险评估值明显高于单个细菌风险评估值,表明细菌群落的重要性(图3C)。

图3. 发生 CT 的潜在细菌危险因素的交叉验证和细菌群落建模。

(A) ANCOM 确定的所有细菌属与未来 CT 获得显著相关的交叉验证综合共同效应。(B) 确认与预期 CT 采集相关的所有属的相关矩阵。(C) 微生物风险评分 (MRS)。

04

CT 对 CVM 的干扰:首次就诊时 CT 的横断面关联(t0就诊)

无论是基于分类单元数量(Chao1,p = 0.046)还是考虑到均匀度(Shannon,p = 2.50 × 10 −7 ),CT 病例中的CVM 细菌 α 多样性都更高(图 4 A)。真菌 α 多样性与 CT 病例状态无关(图 4 B)。同样,细菌分析显示,以 β 多样性和 CT 病例状态衡量的组成存在差异(图 4 C),而真菌分析则没有差异(图 4 D)。

在物种水平上探索差异丰度,发现在 CT 病例和对照组之间共有 37 种细菌物种存在一致差异(图 4 E)。正如预期的那样,CT 是最具差异性的细菌,在病例中高于对照组,虽然在横断面访视(t0)时仅占总微生物生物量的 0.054%。病例仅在 t0访视时 CT 读数出现峰值,而不是在感染前 t −1或治疗后 t +1访视时(图 4 F)。根据 16S rRNA V4 扩增子测序,他们在感染初次发生(t0)时的病例中鉴定了 100/187 (53.5%) 的 CT 读数,而对照组中该数字为 61/373 (16.4%)。通过评估 CT 采集后的细菌变化,在病例中,只有 6 个属(包括 CT 本身)在 t −1和 t 0时始终存在差异(图 4 G)。他们还观察到在从 CT 感染之前到感染时的转变过程中,病例的molBV评分有所增加(即比较 t −1和 t0随访)(图 4 H)。

BV 状态 mBV 阳性和 mBV 中等与 CT 检测时 CT 感染显著相关(t 0)。以 CST-IA 为参考时,CT 病例组中观察到多种升高的 CST 的几率也有所增加,尤其是以Candidatus Lachnocurva vaginae(CST-IV-A)或Atopobium vaginae(CST-IV-B)为主的 BV 相关 CST。因此,CVM 的多种特征的变化表明 CT 感染对微生物组成有广泛的影响。检测到高危 HPV 类型的几率(在 mBV 模型中)和具有更高 SBRS 的几率(两个模型)也有略微显著的增加。

图4. CT 感染与宫颈阴道微生物群的关系。

(A-B) 分别为 t0时的细菌和真菌 α 多样性。 (C-D) 分别在 t0时对细菌和真菌进行主坐标分析 (PCoA)。(E) ANCOM 分析结果,确定了与 t0时的 CT 病例状态相关的差异丰富属。(F) 在三次研究访问中,沙眼衣原体16SV4 rRNA总回收率。(G) 病例中由于 CT 采集而发生改变的属。

05

CT 治疗后 CVM 组成(t +1就诊)

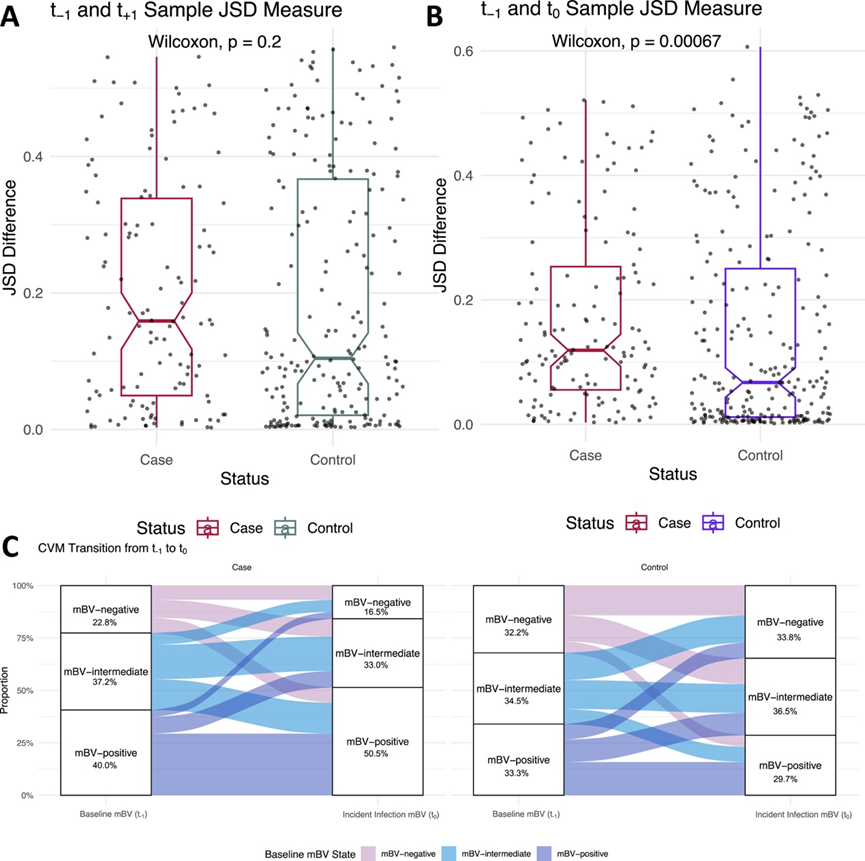

他们评估了 CT 抗生素治疗后(t+1)的 CVM 动态,主要使用阿奇霉素或强力霉素。使用 ANCOM进行细菌或真菌 α 和 β 多样性分析或特定物种分析时,治疗后 CT 病例的 CVM 与此时(t +1)的对照组相比没有明显差异(图 S5)。这表明使用这些措施可以在组级别上解决类似对照的状态。然而,多变量模型表明,在病例中,mBV 中间组与对照组相比升高。在治疗后访视(t +1)对 CST 的类似分析表明,CST-III-A 和 CST-IV-A 仍然升高。此外,在两种模型中,与对照组相比,接受 CT 治疗的女性(即 t +1时的 CT 病例)的 HR-HPV 率仍然显著升高。ANCOM 未发现病例组在 t −1 vs. t +1时。病例组 CT 治疗前后 CVM 的组成变化与对照组在此期间(约 1 年)的 CVM 波动相似(图 S6 A)。综上所述,这些数据表明病例组在治疗后恢复到与 CT 感染前相似的 CVM 组成。考虑到 CT 对 CVM 的扰动[以 t−1和 t 0之间的 Jensen-Shannon 散度 (JSD) 差异来衡量],与对照组 CVM 在类似的 6 个月期间的波动相比(图 S6 B),这种逆转尤其值得注意。值得注意的是,在对照组中,6 个月(即 t −1与 t 0)和 12 个月(即 t −1与 t +1)的 CVM 比较存在显著差异。这表明,即使在没有 CT 感染等强烈干扰的情况下,时间也会对 CVM 组成产生持续影响。事实上,CVM 从 t −1到 t 0 的转变取决于 t −1时的 mBV 状态访问。对照组在此 6 个月的时间窗口内表现出 mBV 状态之间的平衡转变,而病例组则倾向于转变为 mBV 阳性状态(即,在 t 0时处于 mBV 阳性状态的可能性取决于基线 t −1 CVM:mBV 阳性时较大,mBV 中等时较弱,mBV 阴性时最弱(但仍强于对照组)(图 S6 C)。

图S5. CT 治疗后的CVM 多样性。

(A-B) 分别为细菌和真菌群落的 α 多样性。(C-D) 分别为细菌和真菌的 PCoA。

图S6. 访问之间的 CVM 转换指标。

(A-B) Jensen-Shannon 散度 (JSD) 差异。(C) t −1和 t0访问之间的冲积图。

+ + + + + + + + + + +

结 论

本研究对 CVM 进行了表征,使用 molBV 算法和CST聚类从 16S rRNA 基因读数中识别出的一种特定亚型 BV是 CT 感染的重要风险因素。微生物风险评分进一步确定了与 CT 风险增加相关的细菌属网络。治疗后,与 CT 感染相关的 CVM 重新出现在导致再感染的不同子集病例中。此外,分析显示治疗后 CVM 与PID和流产的发展之间存在联系,进一步强调了 CVM 对事件 CT 自然史的贡献作用,并强调其作为治疗靶标的可能性。

+ + + + +

English

English