文献解读|Cell Rep Med(11.7):原发性前列腺癌的蛋白质组图谱分析揭示了一个16种蛋白质的组合用于预测预后

✦ +

+

论文ID

原名:Proteomic landscape profiling of primary prostate cancer reveals a 16-protein panel for prognosis prediction

译名:原发性前列腺癌的蛋白质组图谱分析揭示了一个16种蛋白质的组合用于预测预后

期刊:Cell Reports Medicine

影响因子:11.7

发表时间:2024.08.20

DOI号:10.1016/j.xcrm.2024.101679

背 景

前列腺癌 (PCa) 是全球男性最常见的癌症类型,也是癌症相关死亡的第二大原因。对PCa患者的主要治疗方法是根治性前列腺切除术和辅助/新辅助治疗。根治性前列腺切除术后生化复发 (BCR) 的发生率可高达 40% ,并且与后期临床复发、转移和癌症特定死亡密切相关。目前的分层方法无法解释PCa进展的机制,也无法提供治疗PCa的新治疗靶点。

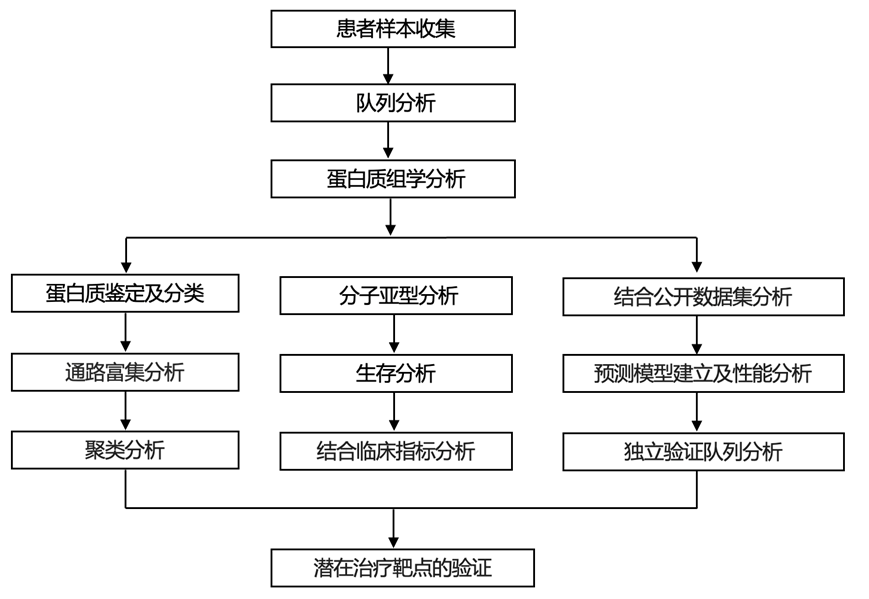

实验设计

结 果

01

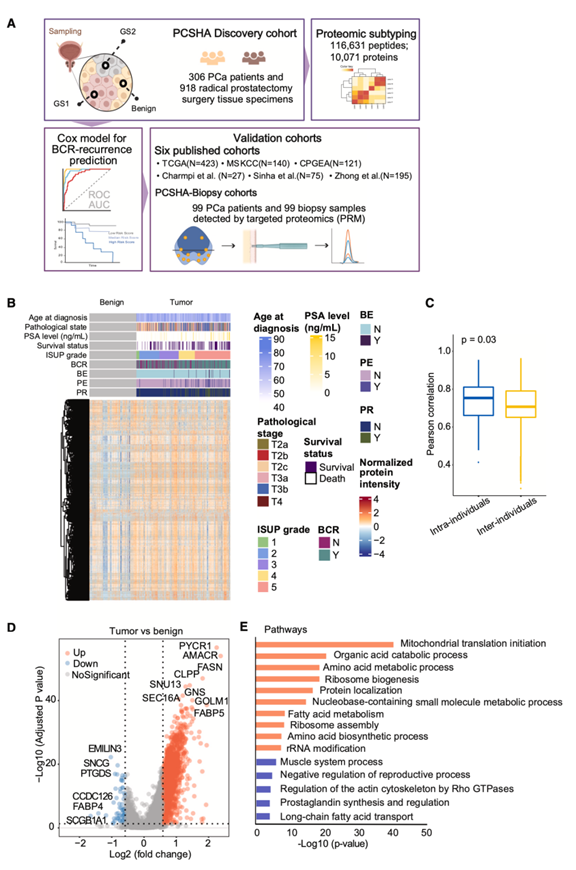

生成前列腺癌 (PCa) 的全面蛋白质组学图谱

为了表征中国前列腺癌患者的蛋白质组,研究团队收集了 306 例因局限性前列腺癌而接受根治性前列腺切除术的前列腺癌患者(以下称为 PCSHA 队列)的手术福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 块。每个 FFPE 块取三处穿孔:两处来自原发和次要 Gleason 评分分级区域,一处来自相邻的非癌性区域(图 1 A),在所有肿瘤样本中鉴定出 10023 种蛋白质,在肿瘤样本中鉴定出 285 种特异性蛋白质,在所有良性样本中鉴定出 9768 种蛋白质,在良性样本中仅鉴定出 30 种特异性蛋白质。肿瘤样本的蛋白质组学图谱与正常样本明显不同(图 1 B)。在前列腺癌中,患者间异质性明显大于患者内异质性(图1 C)。他们鉴定了肿瘤和良性样本之间的1784 个差异表达蛋白(DEP)(图 1 D),包括与 PCa 相关的蛋白质,例如 AMACR。上调蛋白富集于线粒体翻译起始、有机酸分解代谢过程、氨基酸代谢过程、核糖体生物发生、脂肪酸代谢、RNA代谢等多种代谢通路,下调蛋白富集于肌动蛋白相关通路、前列腺素合成与调节、长链脂肪酸转运通路等(图1E)。

图1. PCSHA队列分析。

(A) 实验流程。(B) 热图显示 918 个前列腺组织样本中10071 种蛋白质的相对蛋白质表达水平。(C) 箱线图表示基于蛋白质组学数据的个体内和个体间相关性比较。(D) 火山图显示肿瘤和良性样本之间 1784 种DEP。(E)通路富集分析。

02

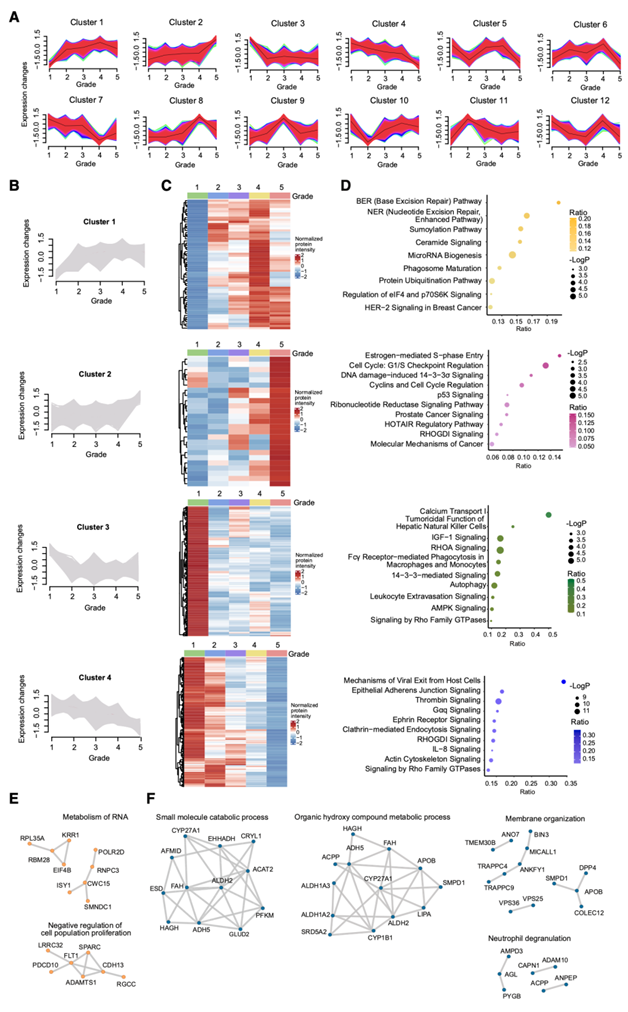

激活高级别 PCa 中的细胞周期并抑制细胞粘附

为了探索PCa进展的潜在机制,他们分析了[按国际泌尿病理学会 (ISUP)指标分组]的肿瘤样本中的DEP。通过mFuzz分析,失调的蛋白质可分为12个不同的聚类,这些聚类涵盖5个ISUP分级(图2A)。聚类1和聚类2中的失调蛋白质在 DNA 损伤修复通路和细胞周期中富集,并且这些蛋白质的表达随着 ISUP 分级的增加而持续增加(图2B-D)。此外,聚类1 中变化最显著的蛋白质与 RNA 代谢和细胞群增殖有关 (图 2 E)。相反,聚类3和聚类4中失调蛋白质的表达随着 ISUP 级别的增加而持续下调。并且这些蛋白质与细胞粘附和细胞骨架相关通路有关(图 2 D),表明较高的 PCa 级别具有较大的迁移能力。聚类3 中变化最显著的蛋白质在许多代谢通路和免疫通路中富集(图 2 F)。因此,PCa 的进展可能受代谢和微环境的影响。具体而言,较高的细胞周期活性和较低的细胞粘附性表明肿瘤细胞更像干细胞,分化程度更低,更恶性。

图2. 不同 ISUP 分级的失调蛋白质。

(A) mFuzz 聚类在肿瘤样本中跨不同 ISUP 分级识别出 12 个不同的聚类。(B) 聚类1、2、3 和 4 中五个 ISUP 分级的标准化蛋白质表达。(C) 五个 ISUP 分级中每个聚类中所有蛋白质的标准化平均蛋白质表达。 (D)通路富集分析。(E-F) 基于最显著失调的蛋白质建立的通路富集网络。

03

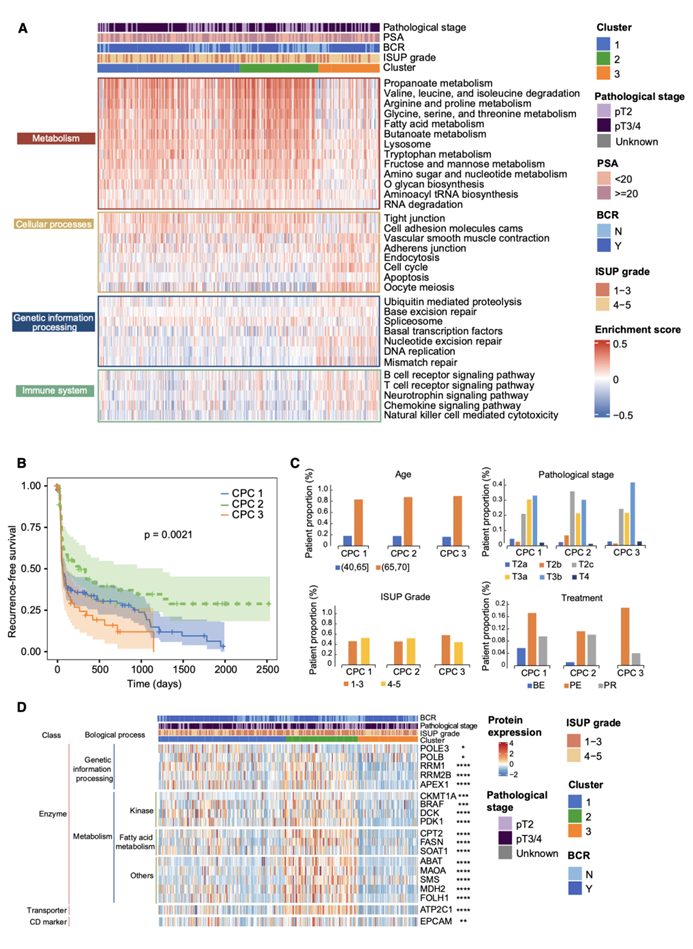

根据蛋白质组学特征对前列腺癌进行分子亚型分析

为了了解原发性 PCa 的蛋白质组学模式,他们对 DEP 进行了无监督聚类、非负矩阵分解 (NMF) 分析,并确定了三个患者亚组:CPC1、CPC2 和 CPC3(图 3 A)。然后,他们检测了这些患者亚组中临床参数的变化情况(图3 A-C)。年龄、ISUP 分级、病理分期和治疗等临床变量的分布在所有亚组中相似(图 3 C);然而,无生化复发(BCR)生存期差异很大(图 3 B),这表明三个亚组蛋白质组的特定成分可能预测 PCa 患者的无 BCR 生存期。因此,他们研究了每个亚组中富集的生物学功能通路。 CPC1和CPC2表现出相似的蛋白质组学特征,均表现为氨基酸、糖和脂肪酸代谢等代谢相关通路激活,细胞周期、免疫相关信号通路和遗传信息处理通路下调(图3A)。值得注意的是,CPC3包含了预后最差的患者(图3B),其特点是代谢相关过程和涉及细胞间相互作用的细胞过程下调,遗传信息处理和免疫细胞受体信号通路上调(图3A)。与mFuzz聚类相比,他们发现了相似的通路,如DNA损伤修复通路和细胞周期,并且这些蛋白质的表达在聚类1和聚类2中随着ISUP分级的增加而持续增加(图2B-D)。相反,在聚类3和聚类4中免疫相关通路减少(图2B-D)。

为了确定 PCa 治疗的新潜在治疗靶点,他们将 1784 个 DEP 与人类蛋白质图谱门户 (www.proteinatlas.org) 中的蛋白质数据进行了交叉分析。1784 个 DEP 中的 19 种蛋白质可能成为 PCa 的药物靶点,这 19 种分子的表达在三个亚组中存在显著差异(图 3D)。然而,19 种蛋白质在预后最差的 CPC3 患者亚组中均下调,这表明这些蛋白质可能不直接成为 PCa 治疗的合适靶点。

图3. PCa 患者蛋白质组通路分层及预后分析。

(A) 热图显示使用 NMF 分析的三种患者亚型的富集分数。 (B) 生存分析。(C) 三种患者亚型的临床指标分布。(D) 三种患者亚型中失调蛋白的相对表达。

04

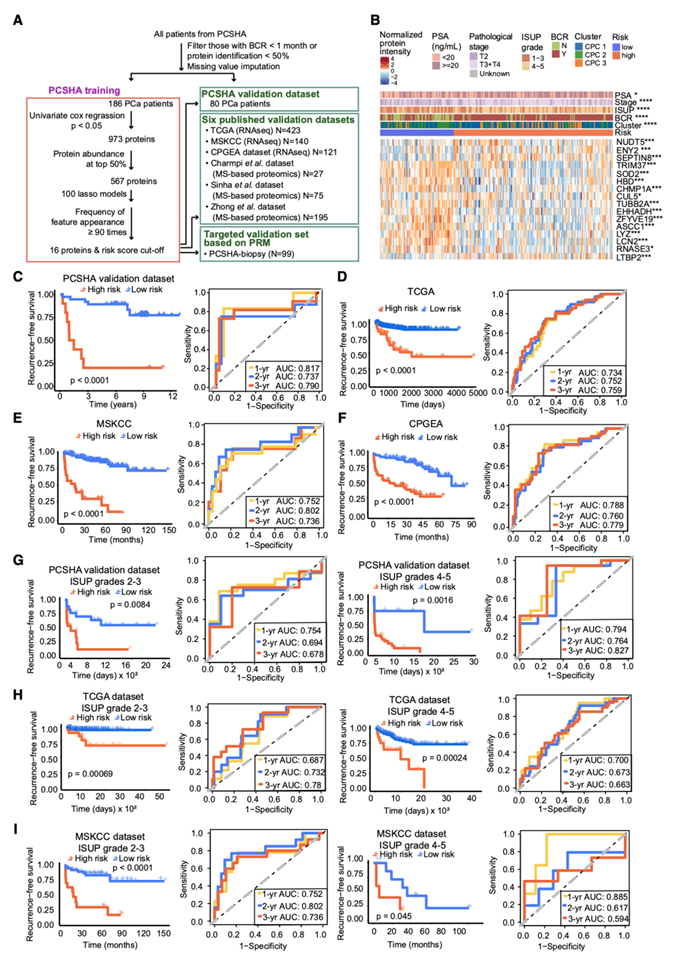

鉴定并验证 16 种用于预后预测的蛋白质生物标志物

ISUP 分级与 PCSHA 队列中的 BCR 无病生存期相关。为了定义一个基于蛋白质的特征来预测 PCa 患者的预后,他们在排除缺失值 > 50% 的蛋白质后,筛选了与预后最显著相关的蛋白质(图 4 A)。BCR 大多发生在手术后 1000 天内,这可能是因为大多数 PCa 患者在诊断时处于中晚期;因此,他们在研究中重点关注 1-3 年的 BCR 随访。使用 Lasso 回归在 PCSHA 数据集上建立了基于 16 种蛋白质组合的预后预测模型来预测 PCa 患者的 BCR(图 4 A)。通过 1000 次迭代分析获得 16个蛋白质组合的 C-index为 0.71(图4B)。根据这16种蛋白的表达,他们将PCa患者分为高危组和低危组(图4B)。高危组患者无BCR生存期较差,低危组患者无BCR生存期较好(图4C)。基于PCSHA发现集进行BCR预测的1、2、3年曲线下面积(AUC)分别为0.850、0.856、0.899。在PCSHA验证队列中也观察到类似的结果(图4C-D)。这些结果表明,基于 16 个蛋白质组合的预测模型在预测 PCa 患者的无 BCR 生存率方面表现良好。

他们进一步结合其他公共数据集检测了该模型的预后预测能力,这些数据集包括TCGA、MSKCC、CPGEA。在这三个验证集中,16 个蛋白质表达与无 BCR 生存期显著相关(图 4 D-F)。在预测术后 1、2 和 3 年 PCa 患者的预后时观察到了较好的预测能力(图4H-I)。

随着PSA筛查在西方国家和中国的普及,初诊PCa的病程逐渐从中晚期转向早期,因此,基于病理分期、ISUP分级等临床参数进行的风险分类可能价值有限。随后,他们评估了该预测模型在预测不同临床分期PCa预后方面的有效性,发现在PCSHA发现集和PCSHA验证数据集(图4G)中,该16种蛋白质组合在预测不同ISUP分级和不同病理分期的无BCR生存率方面均表现良好。

总之,这些结果表明 16 种蛋白质组合模型可以有效预测不同 PCa 侵袭性水平的患者的无 BCR 生存期,为临床决策和手术后的个性化治疗策略提供有用信息。

图4. 用于 BCR 预测的 16 个蛋白质组合的鉴定和验证。

(A) 实验流程。(B) 热图显示两种不同风险组中 16 种蛋白质的相对丰度。(C-F)生存分析。(G-I) 基于 16 种蛋白质预测模型在不同 ISUP 分级中绘制的 BCR 无生存期的 Kaplan-Meier 图和 ROC 曲线。

05

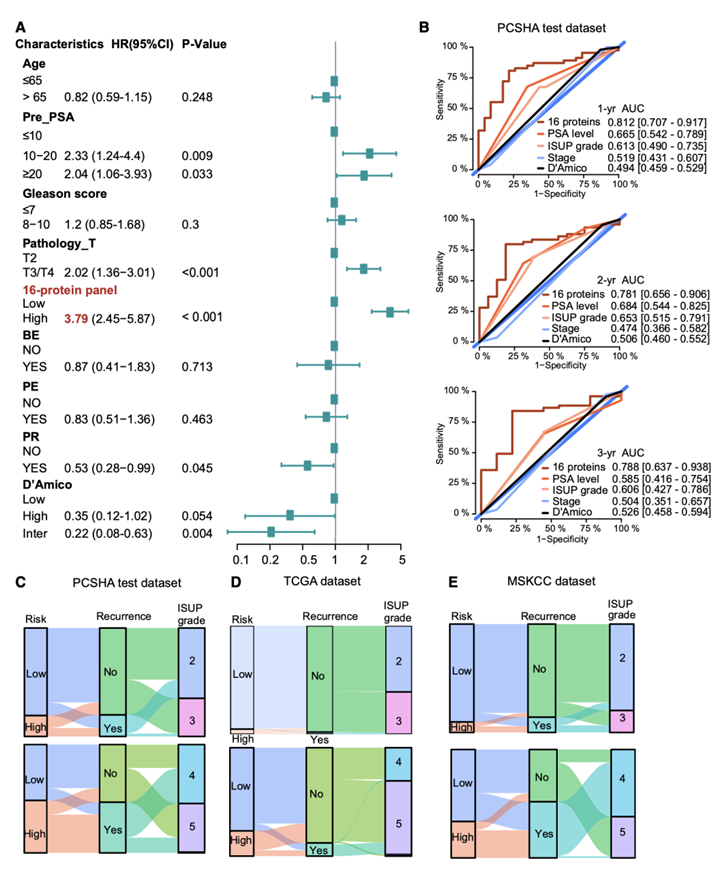

16 个蛋白质的预后预测模型优于基于临床参数的预测

接下来,他们将16 种蛋白组合的模型与常用的基于临床参数的预测方法进行了比较。他们重点关注以下临床参数:诊断时的 PSA 水平 (pre-PSA)、病理分期和 ISUP 分级。使用多元 Cox 回归分析,这些临床参数对无 BCR 生存具有显著较高的不利风险评分,表明诊断时的 PSA 水平、病理分期和 ISUP 分级与 BCR 显著相关(图 5 A),与已发表的结果一致。因此,进一步使用这三个临床参数与该模型进行比较。pre-PSA、ISUP 分级和病理 T 分期的风险比 (HR) 在 1.07 和 2.07 之间,而该模型的最高HR 为 3.79(图 5 A)。在经过多个协变量调整后,16 种蛋白组合与 ISUP 分级具有显著相关性。使用该模型预测 3 年内无BCR预后的 AUC 明显高于使用临床参数的 AUC(图 5 B),表明该模型在预测预后方面的表现优于常用的基于临床参数的方法。

值得注意的是,桑基图显示,在公开数据集(PCSHA数据集、TCGA数据集和MSKCC数据集)中,基于该模型的风险分类与观察到的BCR的重叠情况优于基于ISUP分级的风险分类,进一步表明在预测无BCR生存期方面,该模型优于ISUP分级(图5C-E)。

图5. 16种蛋白质模型与临床病理特征的预测性能比较。

(A) 森林图显示多变量 Cox 回归分析中每个临床参数的无BCR预后评分。(B)临床病理特征。(C-E) 桑基图显示了重叠的数据。

06

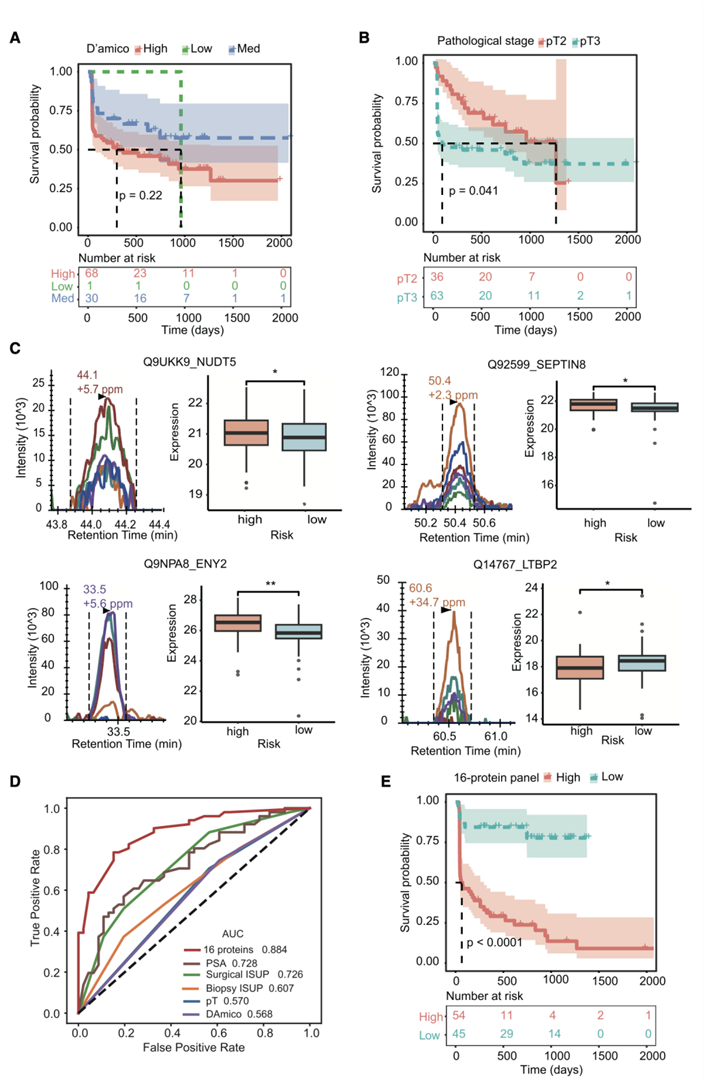

在独立活检样本中的验证

为了进一步验证有效性并评估该模型在预测无 BCR 生存期方面的临床转化概率,他们共收集了 99 名 PCa 患者的 99 个 FFPE 活检样本作为独立验证队列,称为 PCSHA 活检队列。在分析临床特征与无 BCR 生存期之间的相关性后,PCa 的预后与 D'Amico 分类或病理阶段之间没有显著关联(图 6 A-B)。该模型的 16 种蛋白质在高风险组和低风险组之间的表达存在显著差异(图 6 C)。

在这个 PCSHA 活检队列中,该模型预测 BCR 的 AUC 为 0.88(图 6 D)。基于这 16 种蛋白质的表达,他们能够将 PCa 患者聚类为高风险组和低风险组。风险组与无 BCR 生存期显著相关(图 6 E)。更重要的是,16 种蛋白质组合在活检标本中得到了有效验证,表明它更适用于在根治性前列腺切除术前评估 BCR 风险,这可以为高风险 PCa 患者的及时和有力干预提供更好的指导。

图6. 使用活检样本验证 16 个蛋白质组合模型对前列腺癌患者 BCR 预测的有效性。

(A-B)生存分析。(C) 高风险和低风险患者之间的独特肽峰组和蛋白质丰度。(D) 临床病理特征。(E) 生存分析。

07

NUDT5 和 SEPTIN8 作为潜在的合成靶点

在这 16 种蛋白质中,有一半在肿瘤组织中的表达高于邻近的非肿瘤组织。五种蛋白质[即转录和 mRNA 输出因子 ENY2 (ENY2)、ADP-糖焦磷酸酶 (NUDT5)、Septin-8 (SEPTIN8)、潜在转化生长因子 β (TGF-β) 结合蛋白 2 (LTBP2) 和 Cullin-5]与 PCa 患者的预后不良呈正相关。前三种蛋白在高危组、高 Gleason 评分组 (GS 8–10) 和/或晚期病理阶段 (T3/T4) 中高表达。ENY2 可以广泛调节转录并影响细胞生长,这可能不适合作为治疗靶点。LTBP2 是一种 TGF-β 结合蛋白。TGF-β 信号通路可诱导雄激素受体激活;因此,LTBP2 可能是 PCa 的潜在治疗靶点之一。然而,他们在 TCGA 数据库中没有发现 LTBP2 的改变与总体生存率之间存在显著相关性。NUDT5 参与核酸代谢通路,已作为一种激素依赖性蛋白,调节促进乳腺癌细胞生长的增殖。抑制 NUDT5 可以有效抑制乳腺癌细胞的生长。SEPTIN8是一种与细胞间通讯、血小板分泌和囊泡运输有关的细胞骨架相关蛋白。

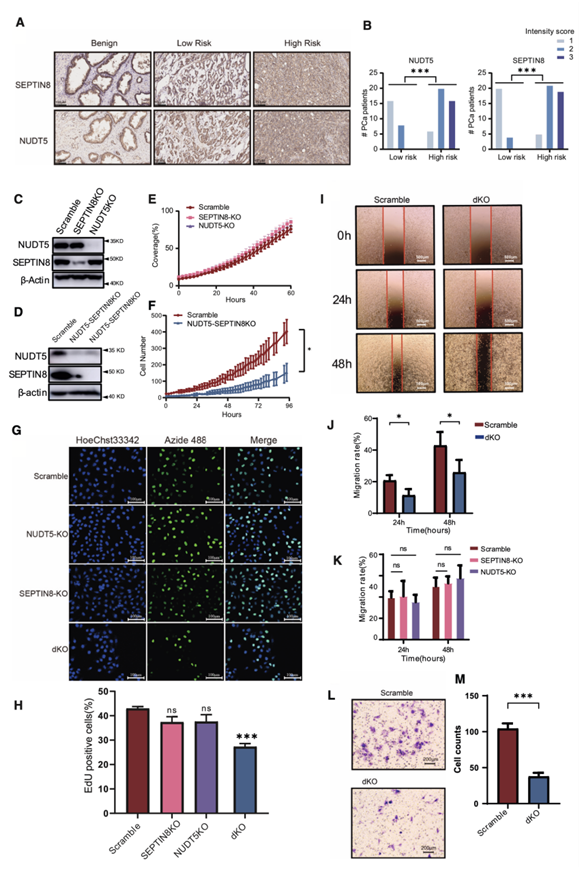

他们采用免疫组织化学染色方法分析69 例 PCa 患者中 NUDT5 和 SEPTIN8 的表达水平。结果显示,高危组的 NUDT5 和 SEPTIN8 表达均显著高于低危组(图 7 A -B)。他们观察到 DU 145 和 C4-2 细胞系中 NUDT5 的表达高于 LnCaP,而 PCa 细胞系中 SEPTIN8 的表达没有显著差异。为了进一步研究 NUDT5 和 SEPTIN8 在 PCa 中的功能作用,他们在 PC-3 细胞中进行了针对这些基因的敲低实验(图 7 C-D),单独敲低NUDT5或SEPTIN8不会显著影响PC-3细胞的增殖(图7E-H)、迁移(图7I-K)或细胞周期。然而,在PC-3细胞中同时敲低NUDT5和SEPTIN8会显著抑制细胞增殖(图7F-H)、迁移(图7I-J)和侵袭(图7L-M)。这些结果表明NUDT5和SEPTIN8在促进PCa细胞恶性特征方面具有潜在的协同作用。

图7. 潜在靶点的验证。

(A-B) 免疫组织化学 (IHC) 染色分析。(C-D)免疫印迹分析。(E-F) 细胞增殖分析。(G-H) EdU 阳性细胞百分比。(I-K) 伤口愈合试验。(L-M)细胞侵袭实验。

+ + + + + + + + + + +

结 论

本项研究对来自中国 PCa 患者的组织样本进行了全面的蛋白质组学分析,鉴定了超过 10000 种蛋白质,并定义了三种具有显著临床和蛋白质组学差异的 PCa 分子亚型。本项研究开发了一个 16 种蛋白质组合模型,可以有效预测 PCa 患者的BCR,该模型的优异性能已在六个已发表的数据集和一个独立的活检样本队列中得到验证。此外,NUDT5 和 SEPTIN8 的双敲除显著抑制了 PCa 细胞的增殖、侵袭和迁移,这表明 NUDT5 和 SEPTIN8 的组合可能为开发PCa 治疗方提供新的理论依据。

+ + + + +

English

English